junewhan has come!

TELL

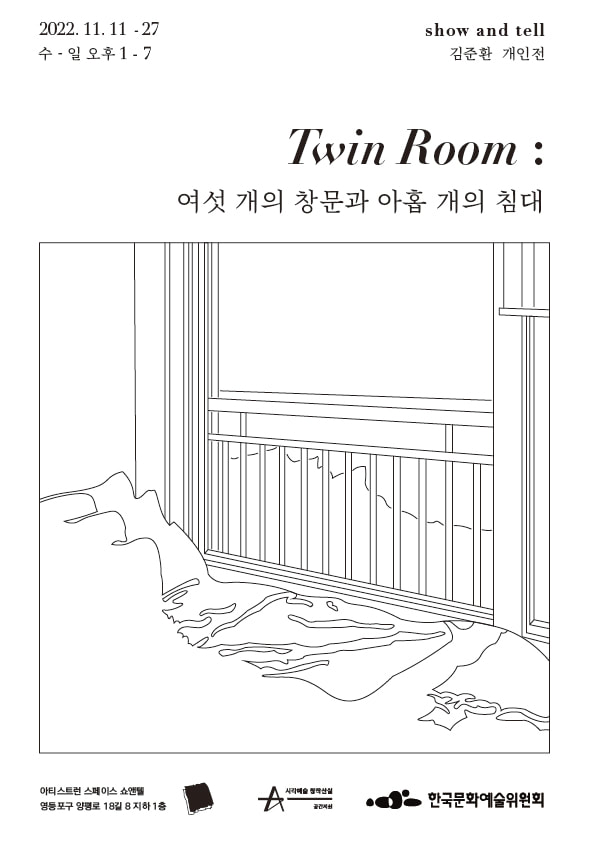

〔 김준환 개인전 《Twin Room_여섯 개의 창문과 아홉 개의 침대》 전시서문 〕

현실과 가상의 경계가 모호한 세상에서 이미지의 실재는 부유하고 일상은 현실성 그 자체의 혼란을 야기한다. 이 상황에서 누군가는 결여된 현실감을 채우고 흔적을 남기기 위하여 무의식적으로 시각정보들을 복제하기 시작한다. 반복과 복제의 방법론은 때론 침묵과 안정을 가져다 주기도 하지만, 또한 그 목적과 의미가 점차 희석되면서 우리는 종내 세계와 시간의 흐름에 무감각해져 간다.

작가 김준환은 선택적으로 수집한 특정 이미지에서 상상 가능한 모든 시간선(Timeline)을 펼쳐놓는다. 또한 피사체의 표상을 연속적으로 투영, 중첩시켜 이미지의 환영을 만들고 이를 통해 인식하지 못한 현실의 이면을 들여다본다.

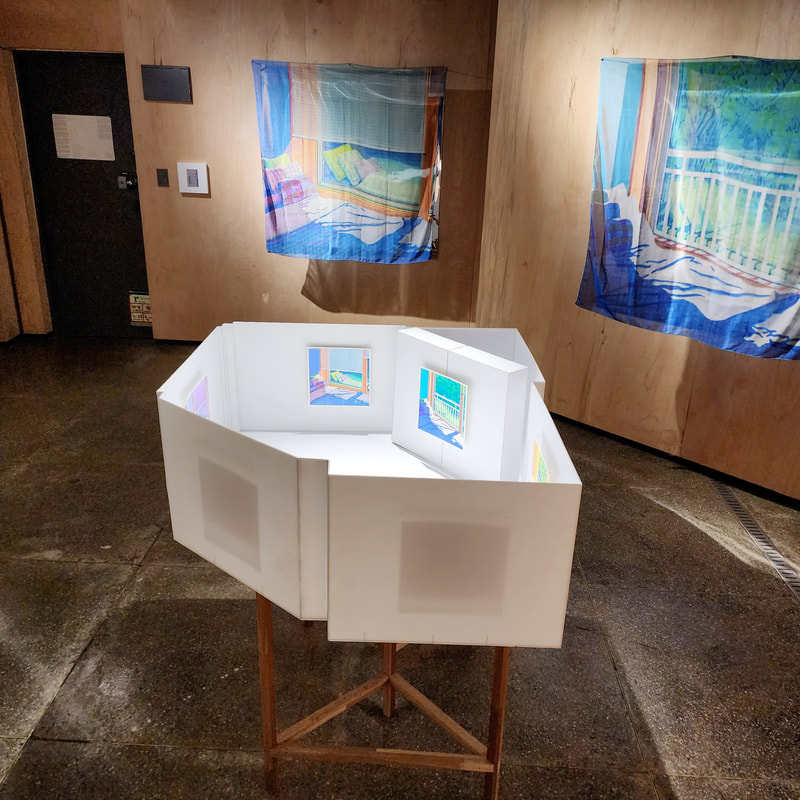

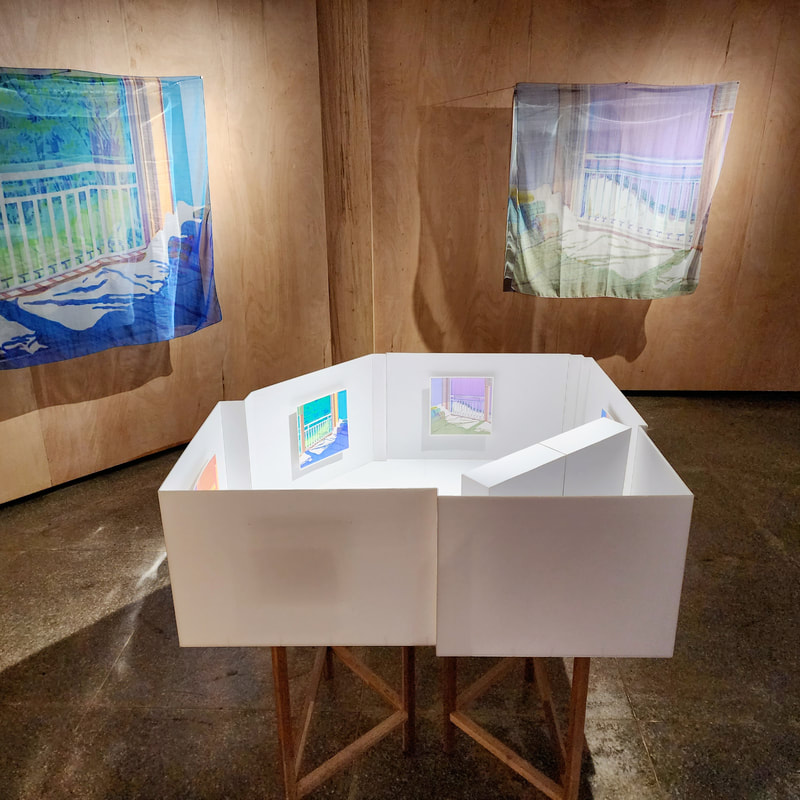

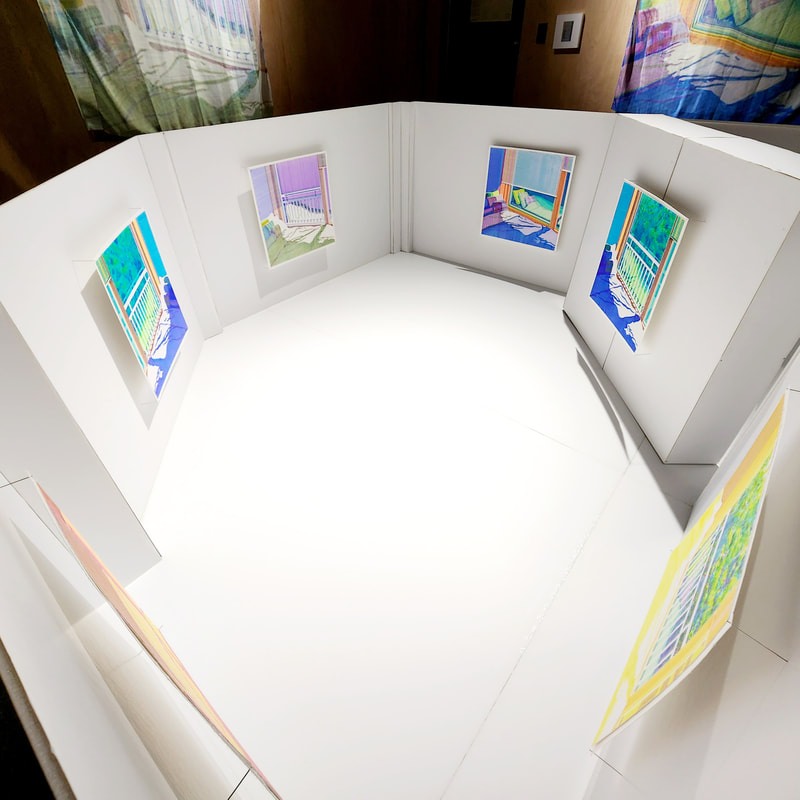

먼저 그는 비정형 육각형(Haxagon)인 전시공간을 1/216 사이즈로 축소한 미니어처 디오라마(Miniature Diorama)[1]를 제작하고 전시장 정 중앙에 배치한다. 전시 타이틀대로 하나의 공간이 압축하여 스스로에게 병치하는 트윈룸(Twin Room)의 형국인데 이는 작가의 연구주제인 반복과 복제의 방법론에 맞닿아 있다. 단순히 그림을 그리는 행위에 수반하는 재현의 영역을 전시공간으로까지 확장함으로써 재현이 재연될 때 새롭게 인식할 수 있는 현실의 가능성을 탐색한다. 이러한 작가의 태도는 재료의 머티리얼(Material)에 집중하던 이전과는 다르며 타인의 원본을 변형-왜곡-각색하는 2차 창작(Secondary Creation), 혹은 모방에 기반한 패러디(Parody)와 분명히 구분된다.

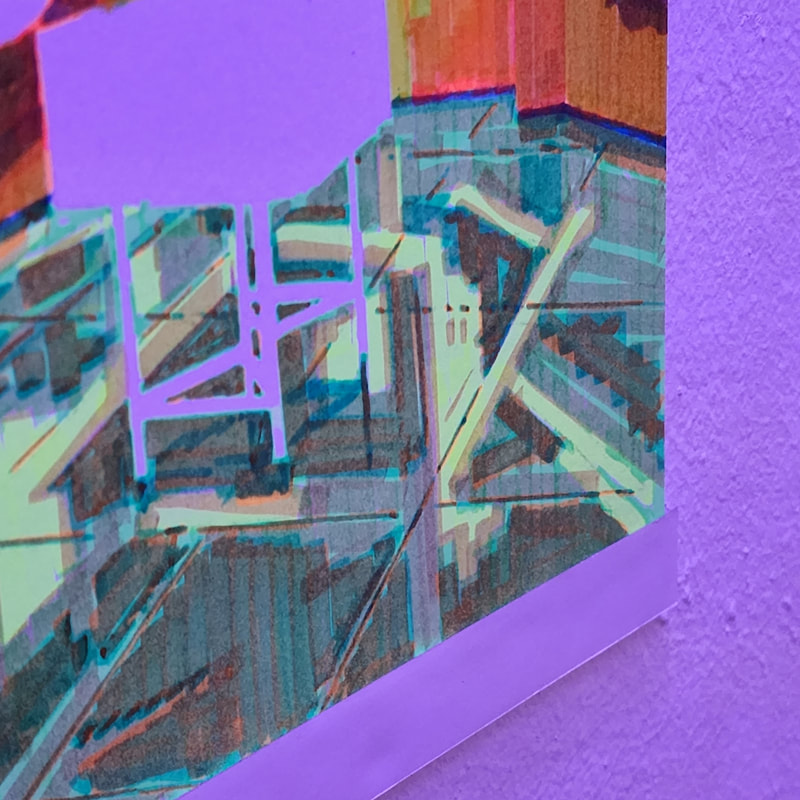

마치 작은 연극무대처럼 재연한 디오라마 내부엔 전시의 근간을 이루는 원본 회화작업 여섯 점이 설치되어있다. 이미지 재현의 주재료인 형광펜(Highlighter)은 지나간 자리에 물리적 흔적을 고스란히 남기는 동시에 다른 색을 흡수, 병합하여 교차된 부분에 새로운 스펙트럼을 형성한다. 다채로운 색이 여러 단계를 거쳐 혼재하고 있는 상황은 마치 시간의 상대성을 암시하는 듯하다. 하지만 실제로 작가가 주목하는 지점은 제목에서도 유추할 수 있듯이 창문에 투영된 침대(표상)와 투영되기 이전 상태(피사체)에 대한 연속성이며 이로 말미암아 과거와 현재, 실재와 허상이 뒤엉키는 현실을 조명한다.

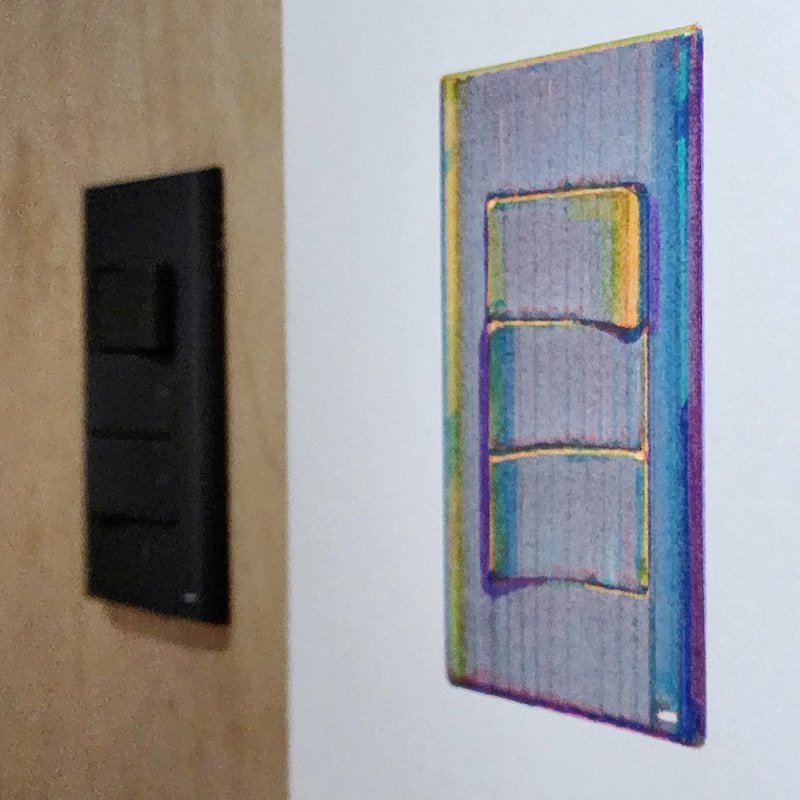

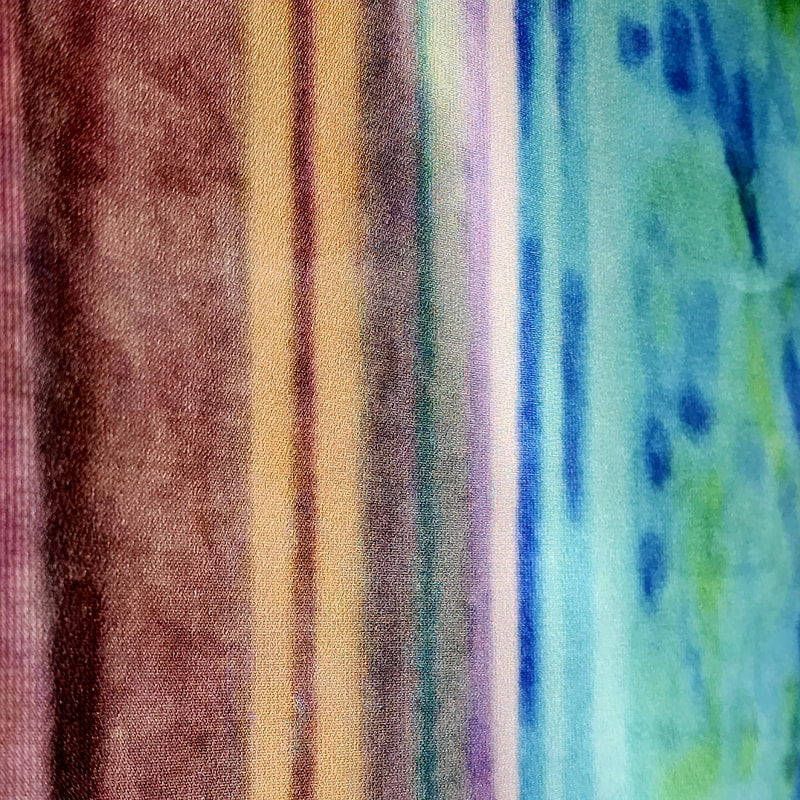

기존 전시공간의 각 벽면에도 동일한 이미지들이 설치되는데, 이것은 원본그림을 다른 매체(쉬폰 천)와 사이즈로 재생산한 것들이다. 의도적으로 디오라마 내부상황과 정확히 동일시선상에 겹쳐 보이도록 배치한 또 다른 여섯 점의 설치는 역설적이게도 가상의 재연공간 안에 원본이미지(현실의 재현)가 있고, 실제 외부 현실공간에 복제이미지(재현의 재연)가 있는 기묘한 대치를 일으킨다. 같지만 다른 방식으로 재현한 이미지들을 여러 단계에서 멈춤으로써 다양한 시간성을 부여하고 반복의 여지를 남겨놓는 행위는 마치 시작은 있으나 끝은 없는 우주의 무한성과 닮아있다. 그리하여 보는 이는 하나의 현실(원본이미지)에서 시작했지만 다른 위치로 파생을 거듭하여 어느 순간 관람객 손에 쥐게 된 포스터 핸드아웃을 통해 작가가 설정한 재-재-재현의 멀티버스(Multiverse)를 경유, 그의 익살스러운 상상에 동참하게 된다.

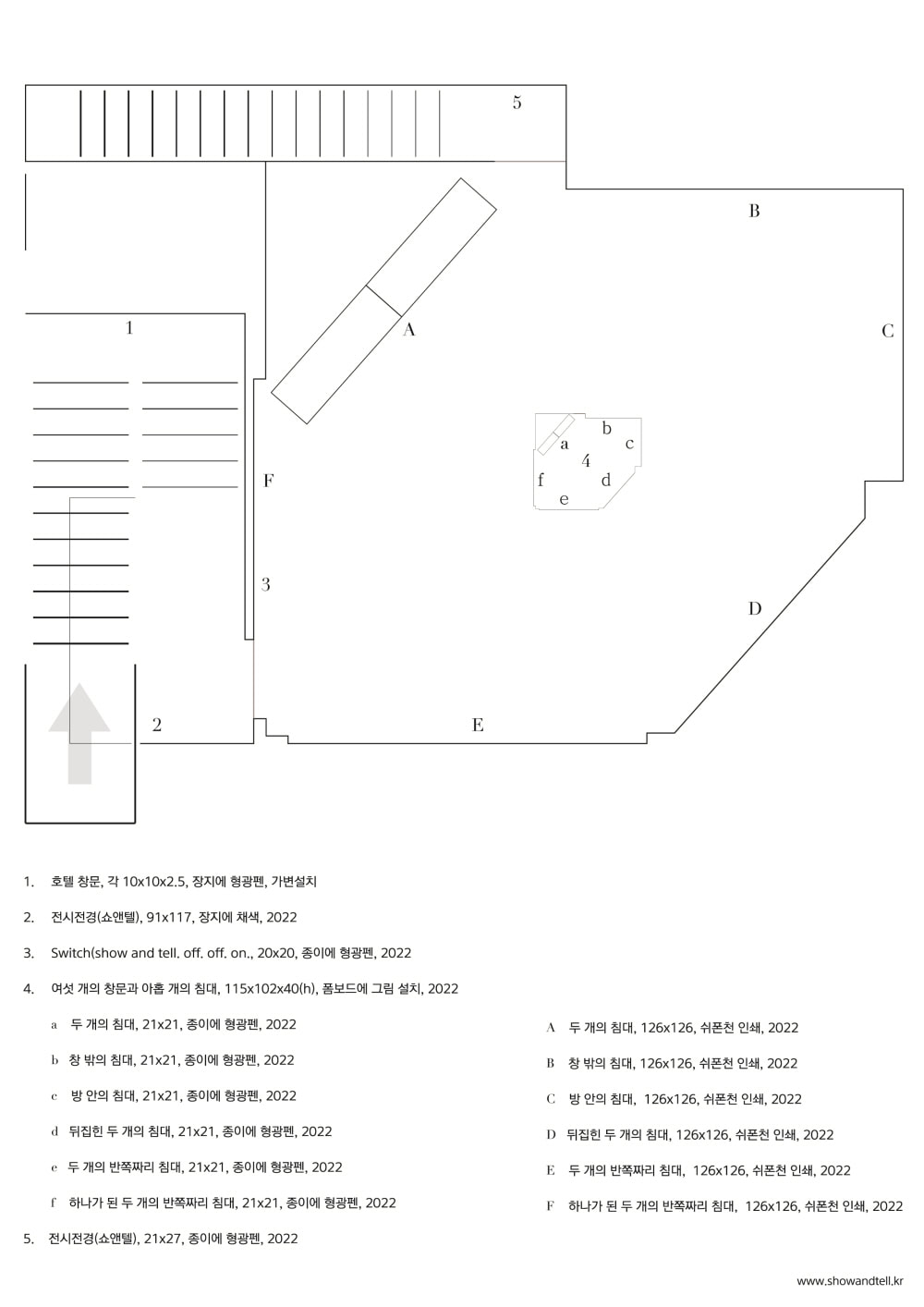

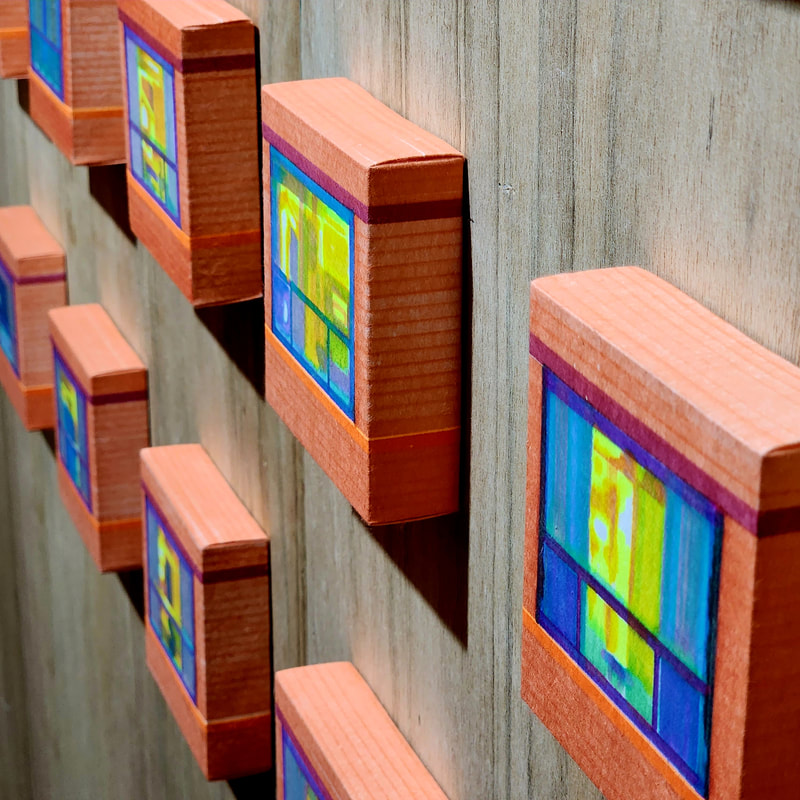

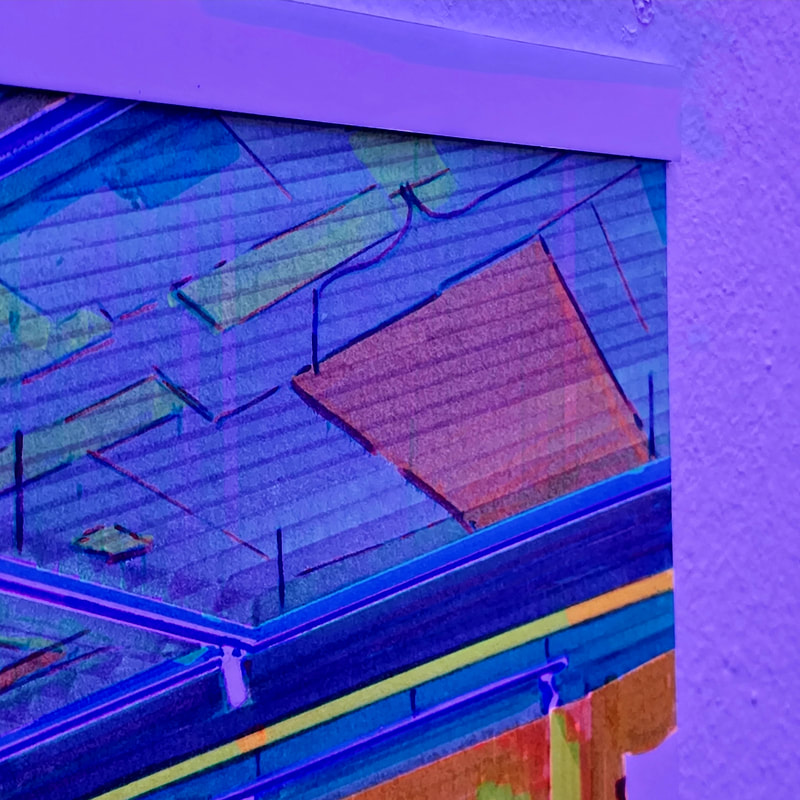

관객의 지속적인 타임패러독스(Time Paradox)를 유도하는 작가의 유쾌한 워프(Warp)[2]장치는 계속되는데, 전시전경 자체를 재-재연하여 본 전시의 타이틀을 스포일링(Spoiling)하는 <전시전경(쇼앤텔), 91x117, 장지에 채색, 2022>, 동일한 형태의 프레임과 일정한 배치로 파사드(Facade)를 연상시키지만 추상적이고 모호한 내부 이미지들을 통해 현실의 수많은 변수들과 이질성을 강조하는 <호텔창문, 각 10x10x2.5, 장지에 형광펜, 가변설치, 2022>, 눈에 잘 띄지 않는 벽면의 스위치 같은 실제 인테리어요소를 바로 옆에 재현해 놓은 곳곳의 작은 그림들까지 작가의 재담은 끊이질 않는다.

이처럼 김준환은 일상에서 주목한 시각데이터베이스를 적극 활용하여 본인이 인식하는 현실과 허상의 경계 자체를 아카이빙한다. 이것은 흡사 하나의 현실공간이 다원화된 환영의 레이어(Layer)를 겹겹이 두르고 계속해서 겹친 세계를 내비치는 듯한 착각마저 불러일으킨다.

하지만 그렇다고 해서 이 전시의 서사가 인식범위를 초월한 이데아(Idea)적 관념으로도, 시간의 인과관계가 뒤엉키는 타임루프(Time-Loop)로 까지 확대한다는 이야기는 아니다. 단지 작가는 회화 영역에서 가능한 여러 종류의 복제들을 보여주고 싶다고 말할 뿐이며 스스로 그린 원본의-사본의-사본을 제작하는 과정에 매우 익숙하게 몰입한다. 이를테면 자가 복제 메커니즘(Mechanism)과도 같은 상황에서 김준환은 혼재된 시간과 환영을 통하여 현실의 무한한 가능성을 제시하는 한편, 재연에 동참하는 이들이 설정할 수 있는 가변적 스토리라인을 구축해 낸다.

반복과 복제의 거듭된 체험 속에서 감각은 무뎌지고 안도감은 유지되며 침묵은 커져만 가기 마련이다. 김준환은 ‘하루 종일 그릴 수 있을 정도로 매력적인 이미지’를 선택했지만 그 기저엔 ‘배경음악(Back Ground Music)이 상상 안 되는 침묵의 풍경’[3]이라는 대전제가 자리하고 있다. 재연의 미학 속에서 소리내기를 유보한 그림들과 정리하고 구분할 수 없는 현실들. 지금 바로 이곳 트윈룸<Twin Room>에서 우리가 대면하고 있는 현실은 어떤 특이점에 위치하고 있는지 두 번쯤 상상 해 봐야 할 일이다.

_손지훈(쇼앤텔 운영자2)

_________________________

[1] “디오라마(Diorama)”는 19세기에는 이동식 극장 장치를 의미했으나, 현재는 3차원의 실물 또는 축소 모형을 말한다. <위키백과>, https://ko.wikipedia.org/wiki/디오라마 (접속일:2022.10.31)

[2] “워프 항법(영어: warp drive, space warp)”은 시공간을 일그러뜨려 4차원으로 두 점 사이의 거리를 단축시킴으로써, 광속보다도 빨리 원거리 목적지에 도착하는 방법이다. <위키백과>, https://ko.wikipedia.org/wiki/워프_항법 (접속일:2022.10.31)

[3] 김준환(1987) 인터뷰, 2022. 02. 11, 아티스트런스페이스 쇼앤텔, 서울, 한국

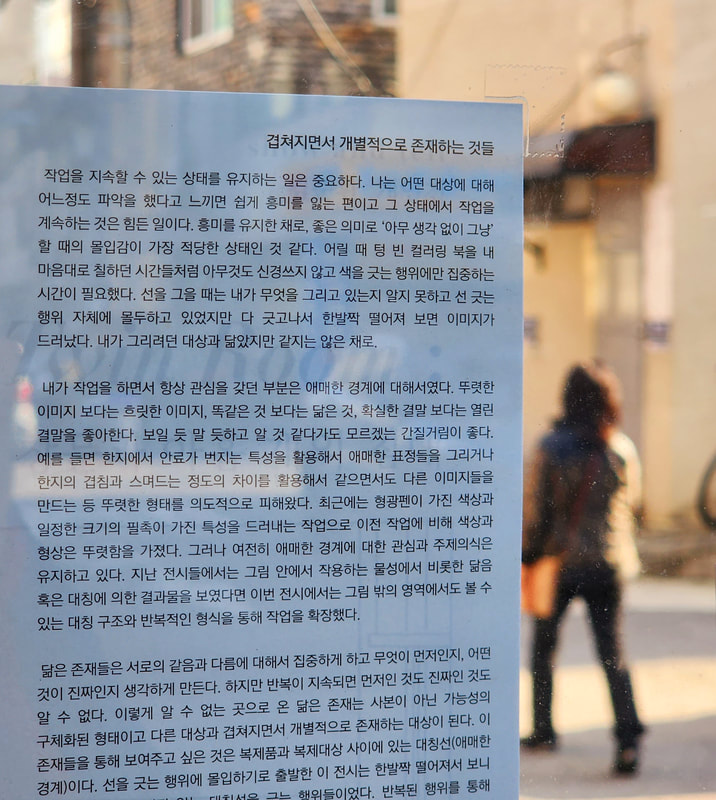

〔 겹쳐지지만 개별적으로 존재하는 사실들 〕

작업을 지속할 수 있는 상태를 유지하는 일은 중요하다. 나는 어떤 대상에 대해 어느정도 파악을 했다고 느끼면 쉽게 흥미를 잃는 편이고 그 상태에서 작업을 계속하는 것은 힘든 일이다. 흥미를 유지한 채로, 좋은 의미로 ‘아무 생각 없이 그냥’ 할 때의 몰입감이 가장 적당한 상태인 것 같다. 어릴 때 텅 빈 컬러링 북을 내 마음대로 칠하던 시간들처럼 아무것도 신경쓰지 않고 색을 긋는 행위에만 집중하는 시간이 필요했다. 선을 그을 때는 내가 무엇을 그리고 있는지 알지 못하고 선 긋는 행위 자체에 몰두하고 있었지만 다 긋고나서 한발짝 떨어져 보면 이미지가 드러났다. 내가 그리려던 대상과 닮았지만 같지는 않은 채로.

내가 작업을 하면서 항상 관심을 갖던 부분은 애매한 경계에 대해서였다. 뚜렷한 이미지 보다는 흐릿한 이미지, 똑같은 것 보다는 닮은 것, 확실한 결말 보다는 열린 결말을 좋아한다. 보일 듯 말 듯하고 알 것 같다가도 모르겠는 간질거림이 좋다. 예를 들면 한지에서 안료가 번지는 특성을 활용해서 애매한 표정들을 그리거나 한지의 겹침과 스며드는 정도의 차이를 활용해서 같으면서도 다른 이미지들을 만드는 등 뚜렷한 형태를 의도적으로 피해왔다. 최근에는 형광펜이 가진 색상과 일정한 크기의 필촉이 가진 특성을 드러내는 작업으로 이전 작업에 비해 색상과 형상은 뚜렷함을 가졌다. 그러나 여전히 애매한 경계에 대한 관심과 주제의식은 유지하고 있다. 지난 전시들에서는 그림 안에서 작용하는 물성에서 비롯한 닮음 혹은 대칭에 의한 결과물을 보였다면 이번 전시에서는 그림 밖의 영역에서도 볼 수 있는 대칭 구조와 반복적인 형식을 통해 작업을 확장했다.

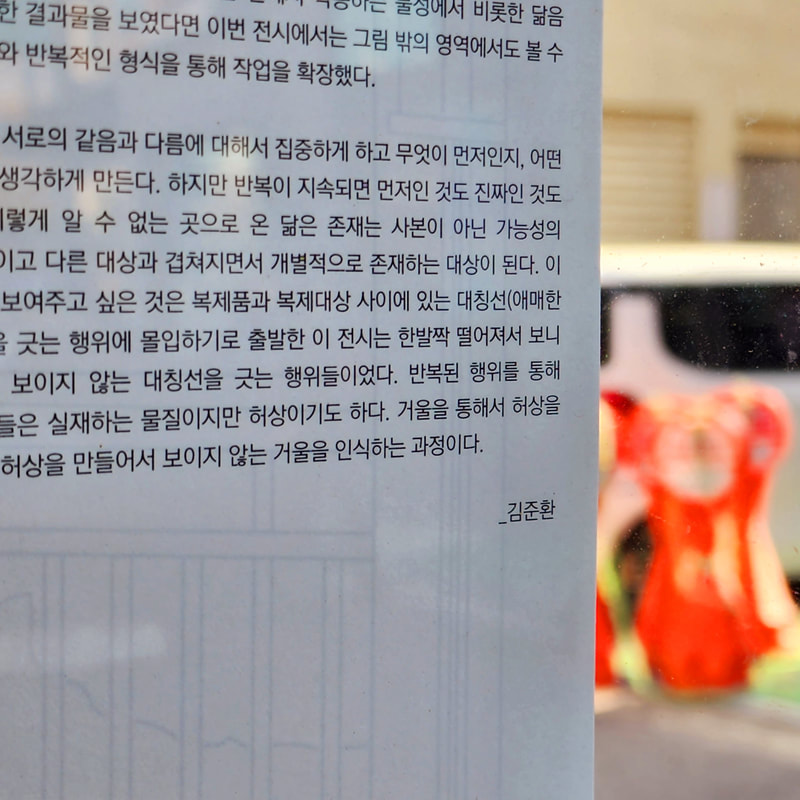

닮은 존재들은 서로의 같음과 다름에 대해서 집중하게 하고 무엇이 먼저인지, 어떤 것이 진짜인지 생각하게 만든다. 하지만 반복이 지속되면 먼저인 것도 진짜인 것도 알 수 없다. 이렇게 알 수 없는 곳으로 온 닮은 존재는 사본이 아닌 가능성의 구체화된 형태이고 다른 대상과 겹쳐지면서 개별적으로 존재하는 대상이 된다. 이 존재들을 통해 보여주고 싶은 것은 복제품과 복제대상 사이에 있는 대칭선(애매한 경계)이다. 선을 긋는 행위에 몰입하기로 출발한 이 전시는 한발짝 떨어져서 보니 여러 방향으로 보이지 않는 대칭선을 긋는 행위들이었다. 반복된 행위를 통해 만들어낸 작업들은 실재하는 물질이지만 허상이기도 하다. 거울을 통해서 허상을 보는게 아니라 허상을 만들어서 보이지 않는 거울을 인식하는 과정이다.

_김준환