HeeYeon has come!

SHOW

𝗜사진_고정균

|

〔 작가노트 〕

나는 대상의 전체를 온전히 바라보는 일에 늘 실패한다. 뚜렷한 기준도 없이 일부를 확대하거나 제거하여 바라보고 그것이 본질인 양 곡해한 믿음을 갖는 일에 천부적인 재능이 있다. 검열 없이 마구 쏟아낸 싱싱한 휘갈김과 덩어리 져 얼룩진 흔적에서 인간의 형상을 감지한다. 열등감과 욕망이 뒤섞인 내 눈이 쫒은 사람들, 삶을 열렬히 투쟁하고 좌절하듯 나아가는 인간 사이 특히 더 낡고 초라한 이들의 모습이다. 내게 주제넘은 오만이나 연민의 냄새가 날까. 그저 바닥난 믿음을 지지하고 선 공허한 마음은 아닐까. 절실한 그들의 기도를 엿들어버린 것처럼 알 수 없는 부채감을 느낀다. 충동에 이끌려 허공에 손질하듯 그려낸 이 막연한 흔적들을 그대로 재현한 이미지보다 신뢰한다. 눈으로 체득한 것뿐만 아니라 감각한 모든 것들을 행위적인 것으로 수렴해 평면 위에 모두 담아낸 일련의 시도라 믿기 때문이다. 헝겊으로 표면을 닦아내거나 물감을 흩뿌리는 등 직접적인 손의 행위를 사용해 그려내는 감각만으로도 동떨어지지 않은 실존의 문제에 답하는 것처럼 느껴진다. 이때 표현에 있어 손에 닿는 매체의 온도 역시 중요한 역할을 한다. 흔적으로부터 이끌어낸 대상과 촉발되는 감정의 형태에 따라 선택해 사용하는데, 주로 쉽게 휘발되어 고착시킬 수 없는 감정의 경우는 차갑고 날렵하게 떨어지는 아크릴 물감과 같은 재료를 사용하고 여러 번 더듬어 형상을 만들어 내는 경우는 사람의 점액질과 비슷한 질감의 따뜻한 아교에 안료를 섞은 매체를 사용해 표현한다. 비의지적이고 어떠한 서술적인 맥락도 없이 혼재한 흔적들은 어느새 완벽히 구상적이지도, 추상적이지도 않은 무엇이 되어 의도와 우연 사이의 인간의 형상으로 남는다. 나는 이 감각의 얼룩들이 삶을 살아가는 소외된 이들의 초상이 되길 바란다. _김희연 Vertical Divider

|

𝗜사진_고정균

𝗜촬영/편집_000

TELL

<수레를 삼킨 매미> 전시 서문: 흔적된 시선

무언가 할퀴고 지나간 듯 보이는 자국, 체액 같은 물감이 남긴 손짓에 가까운 흔적. 상쾌함과는 썩 거리가 먼 이미지다. 불쾌감을 느낀 적 있다는 누군가의 감상도 다수의 침묵으로 긍정된 바 있을 정도다. 김희연 작가의 시각적 언어가 보는 이로 하여금 섣불리 다가가기 어렵게 느낄 정도로 저만의 독특한 기운을 풍기기 때문이다. (심지어 작가는 한눈에 인식할 수 없는 파편적인 이미지를 그리고는 사람이라고 하거나 무수한 선을 그어 두고는 밤이라고 하는 등 이해할 수 없는 말들을 덧붙이곤 한다.) 그의 성향상 직접 나서서 자신의 언어에 대해 설명하거나 그 의미를 드러내는 일은 드문 편이다. 그렇다면 오히려 작가가 타자, 즉 관객과 자신(작품) 사이에 일정 거리의 선을 그어 놓은 것이 아닐까. 의도된 비밀이기에 보는 이가 그 세계를 온전히 이해할 수는 없겠지만, 작가의 주변인이라는 입장에서 주워 담은 몇 가닥의 실마리와 다소 주관적인 시선을 공유하고자 한다.

요란히 먼 소리

김희연에게 매미는 욕망의 존재이자 자신을 투영한 대상이다. 그는 올해 유난히 많은 매미의 허물과 사체를 목격했다. 죽음 앞에 무의미해지는 욕망. 그 증거이자 경고처럼 보이는 허물과 사체를 거듭 마주하게 되자 필연적인 의미로 다가왔고, 그때마다 관념에 사로잡혀 있던 자신을 현실로 복귀시키는 중력을 체감했다고 한다. 구애를 위해 목숨 걸어 울부짖다 일주일 만에 생을 마감하는 매미의 삶과 존재성에 대한 작가의 개념적 인식은 화면 위에서 독특한 터치로 나타난다. 이런 것들을 통틀어 '흔적'이라고 부르는데, 이는 작가가 본인의 손을 붓 삼아 육체로 감각하는 특유의 작업 방식과 스타일에서 기인한 것이다. 이러한 단서를 통해 작품의 생성 과정을 유추해 보면 나로서는 자연히 허공을 휘저으며 흔적을 남기는 손길을 뒤쫓게 된다. 그 손이 부르짖는 욕망을 뒤쫓다 마주할 형상이 어떤 몸집일지 가늠하는 일은 우리의 몫일 테다.

더디 걷는 걸음

매미라는 욕망이 눈에 담은 것은 수레와 사람이었다. 수레에 담긴 무거운 짐은 곧 재화가 될 테지만 버겁고, 빈 수레는 가볍지만 공허하고 막막하다. 작가는 ‘수레를 끄는 사람’의 모습에서 무언가를 이고 지며 끌고 그러모아 살아가는 인간의 삶을 보았다. 그 위태로움은 넘치는 짐 더미로도 부족한 인간의 근원적 결핍을 찌르며 불안정한 저울질을 반복하는 삶의 태도를 자각하게 한다. 작가는 실제로 ‘수레를 끄는 사람’을 목격할 때마다 순간적으로 몰입하며 시선을 빼앗긴다. 다만 그가 일상에서 목격하는 현실의 이미지와 자신의 관점을 통해 생산한 이미지를 비교해 보면 상당히 발산적이라고 할 수 있다. 심지어 우리가 연관 짓지 못할 법한 형체로 둔갑하여 다분히 주관적인 형상으로 화면 내에 자리한 채 우리를 마주한다. 극명한 대비로, 혹은 여러 레이어를 통해 나타나는 형상성은 관객의 입장에서도 상식적인 세계에서 벗어나 감각의 세계로 몰입하게 되는 지점이다.

hide and seek

김희연은 종종 일전에 완성해 놓은 작품을 꺼내어 느닷없이 새로운 이미지를 얹어낸다. 이렇게 되면 작업에 마침표를 찍게 되는 시점을 예상할 수 없기에 때로는 그 끝이 아득한 미궁 속으로 빠지는 듯 보일 때도 있다. 폭발적으로 생산된 이미지는 작가가 삼켜낸 것들로부터 비롯되었으며 이내 캔버스와 종이가 그것을 삼켜내게 된다. 완성되면 결국 수많은 이미지가 겹치고 가려져 알아볼 수 없게 되지만, 그렇게 완성된 작품을 향해 “너무 많은 것이 보인다.”라고 말하는 작가의 불만도 일상이다. 마치 통제할 겨를 없이 무의식적으로 드러나 버린 그의 내면에 대한 수치스러움으로 들리기도 하는데, 그렇다면 작가에게 있어 작품의 존재는 무언가를 보여주기 위함일지 혹은 숨기기 위함일지 의문이 생긴다. 개인적으로는 그 두 가지 욕구를 동시에 실현하고자 하는 욕망이 그의 작업 전반에 서려 있다고 생각한다. 그렇다면 우리의 눈에 담긴 것은 그가 보여주는 이미지일까 숨겨낸 이미지일까.

_김세린

무언가 할퀴고 지나간 듯 보이는 자국, 체액 같은 물감이 남긴 손짓에 가까운 흔적. 상쾌함과는 썩 거리가 먼 이미지다. 불쾌감을 느낀 적 있다는 누군가의 감상도 다수의 침묵으로 긍정된 바 있을 정도다. 김희연 작가의 시각적 언어가 보는 이로 하여금 섣불리 다가가기 어렵게 느낄 정도로 저만의 독특한 기운을 풍기기 때문이다. (심지어 작가는 한눈에 인식할 수 없는 파편적인 이미지를 그리고는 사람이라고 하거나 무수한 선을 그어 두고는 밤이라고 하는 등 이해할 수 없는 말들을 덧붙이곤 한다.) 그의 성향상 직접 나서서 자신의 언어에 대해 설명하거나 그 의미를 드러내는 일은 드문 편이다. 그렇다면 오히려 작가가 타자, 즉 관객과 자신(작품) 사이에 일정 거리의 선을 그어 놓은 것이 아닐까. 의도된 비밀이기에 보는 이가 그 세계를 온전히 이해할 수는 없겠지만, 작가의 주변인이라는 입장에서 주워 담은 몇 가닥의 실마리와 다소 주관적인 시선을 공유하고자 한다.

요란히 먼 소리

김희연에게 매미는 욕망의 존재이자 자신을 투영한 대상이다. 그는 올해 유난히 많은 매미의 허물과 사체를 목격했다. 죽음 앞에 무의미해지는 욕망. 그 증거이자 경고처럼 보이는 허물과 사체를 거듭 마주하게 되자 필연적인 의미로 다가왔고, 그때마다 관념에 사로잡혀 있던 자신을 현실로 복귀시키는 중력을 체감했다고 한다. 구애를 위해 목숨 걸어 울부짖다 일주일 만에 생을 마감하는 매미의 삶과 존재성에 대한 작가의 개념적 인식은 화면 위에서 독특한 터치로 나타난다. 이런 것들을 통틀어 '흔적'이라고 부르는데, 이는 작가가 본인의 손을 붓 삼아 육체로 감각하는 특유의 작업 방식과 스타일에서 기인한 것이다. 이러한 단서를 통해 작품의 생성 과정을 유추해 보면 나로서는 자연히 허공을 휘저으며 흔적을 남기는 손길을 뒤쫓게 된다. 그 손이 부르짖는 욕망을 뒤쫓다 마주할 형상이 어떤 몸집일지 가늠하는 일은 우리의 몫일 테다.

더디 걷는 걸음

매미라는 욕망이 눈에 담은 것은 수레와 사람이었다. 수레에 담긴 무거운 짐은 곧 재화가 될 테지만 버겁고, 빈 수레는 가볍지만 공허하고 막막하다. 작가는 ‘수레를 끄는 사람’의 모습에서 무언가를 이고 지며 끌고 그러모아 살아가는 인간의 삶을 보았다. 그 위태로움은 넘치는 짐 더미로도 부족한 인간의 근원적 결핍을 찌르며 불안정한 저울질을 반복하는 삶의 태도를 자각하게 한다. 작가는 실제로 ‘수레를 끄는 사람’을 목격할 때마다 순간적으로 몰입하며 시선을 빼앗긴다. 다만 그가 일상에서 목격하는 현실의 이미지와 자신의 관점을 통해 생산한 이미지를 비교해 보면 상당히 발산적이라고 할 수 있다. 심지어 우리가 연관 짓지 못할 법한 형체로 둔갑하여 다분히 주관적인 형상으로 화면 내에 자리한 채 우리를 마주한다. 극명한 대비로, 혹은 여러 레이어를 통해 나타나는 형상성은 관객의 입장에서도 상식적인 세계에서 벗어나 감각의 세계로 몰입하게 되는 지점이다.

hide and seek

김희연은 종종 일전에 완성해 놓은 작품을 꺼내어 느닷없이 새로운 이미지를 얹어낸다. 이렇게 되면 작업에 마침표를 찍게 되는 시점을 예상할 수 없기에 때로는 그 끝이 아득한 미궁 속으로 빠지는 듯 보일 때도 있다. 폭발적으로 생산된 이미지는 작가가 삼켜낸 것들로부터 비롯되었으며 이내 캔버스와 종이가 그것을 삼켜내게 된다. 완성되면 결국 수많은 이미지가 겹치고 가려져 알아볼 수 없게 되지만, 그렇게 완성된 작품을 향해 “너무 많은 것이 보인다.”라고 말하는 작가의 불만도 일상이다. 마치 통제할 겨를 없이 무의식적으로 드러나 버린 그의 내면에 대한 수치스러움으로 들리기도 하는데, 그렇다면 작가에게 있어 작품의 존재는 무언가를 보여주기 위함일지 혹은 숨기기 위함일지 의문이 생긴다. 개인적으로는 그 두 가지 욕구를 동시에 실현하고자 하는 욕망이 그의 작업 전반에 서려 있다고 생각한다. 그렇다면 우리의 눈에 담긴 것은 그가 보여주는 이미지일까 숨겨낸 이미지일까.

_김세린

|

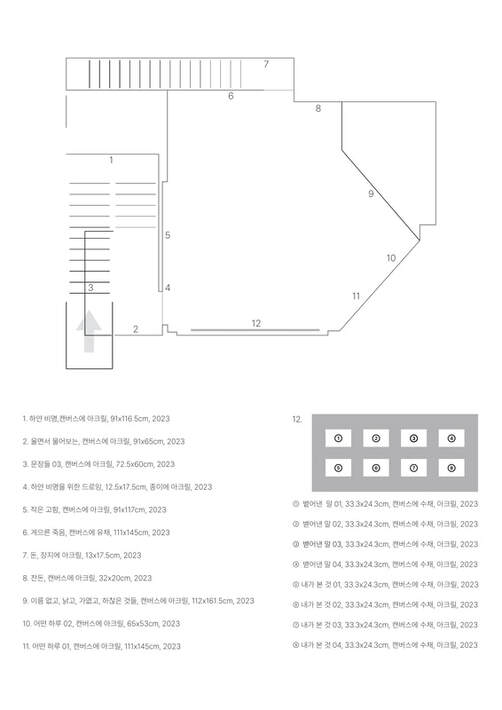

1. 전시정보

기간 : 2023. 11. 02 - 11. 15 시간 : 13:00 - 19:00 (월 휴관) 장소 : 아티스트런스페이스 쇼앤텔 (서울시 영등포구 양평로 18길 8, B1) 2. 전시 크레딧 작가 : 김희연 기획 : 김준환 서문 : 김세린 글 : 김희연 디자인 : 김효영 사진 : 고정균 주최/주관 : 쇼앤텔 Vertical Divider

|

3. 전시소개

김희연의 첫번째 개인전 〈수레를 삼킨 매미〉는 이유도 모른채 시선이 가는 것들로부터 시작된 작가의 생각들을 추상적 언어로 표현한다. 김희연의 작업은 추상화의 모습으로 낯을 가리고 있지만 이면에는 무엇보다 구체적인 흔적과 실재의 언어들이 담겨 있다. 말하고 싶지만 숨기고 싶은 양가적인 태도를 보여주는 도구로서 회화를 사용한 측면도 보이는데 이는 작업 과정과 재료 사용 방식에서도 명확하게 드러난다. 작업하는 과정에서는 거리낌 없이 말하고 고치고 덮을 수 있기 때문이고 결과물은 언제든 말할 준비가 되어있지만 언제나 숨기고 있을 수 있기 때문이다. 난해한 겉모습에 거리를 두기보다는 다가가는 만큼 내밀한 이야기들을 발견할 것이고 작가가 정말 말하고 싶었던 것을 찾을 수 있을 것이다. _김준환 @vaschael |

𝗜사진_김준환