jaehyung has come!

SHOW

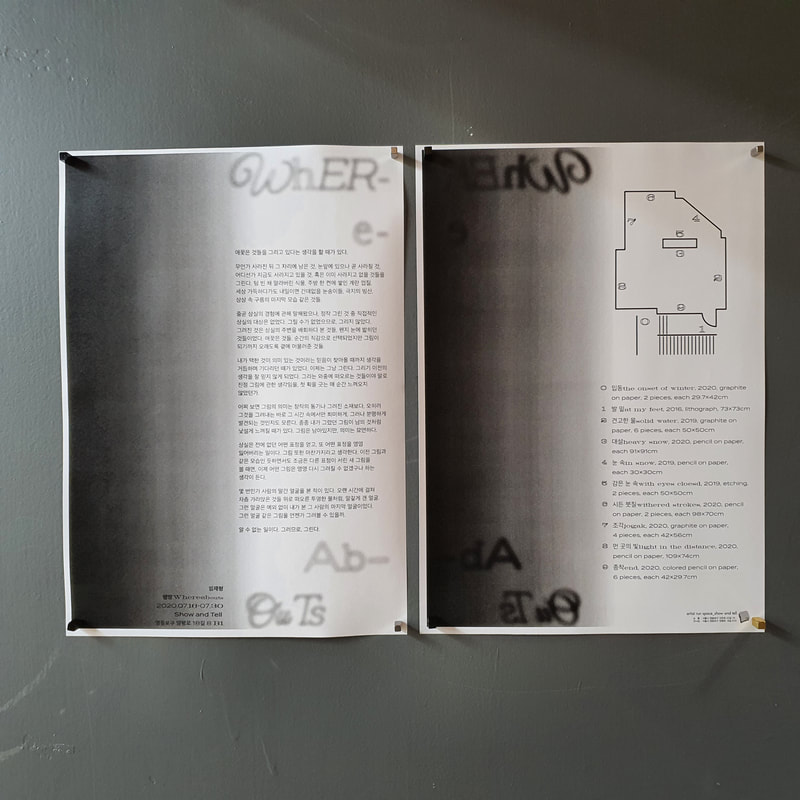

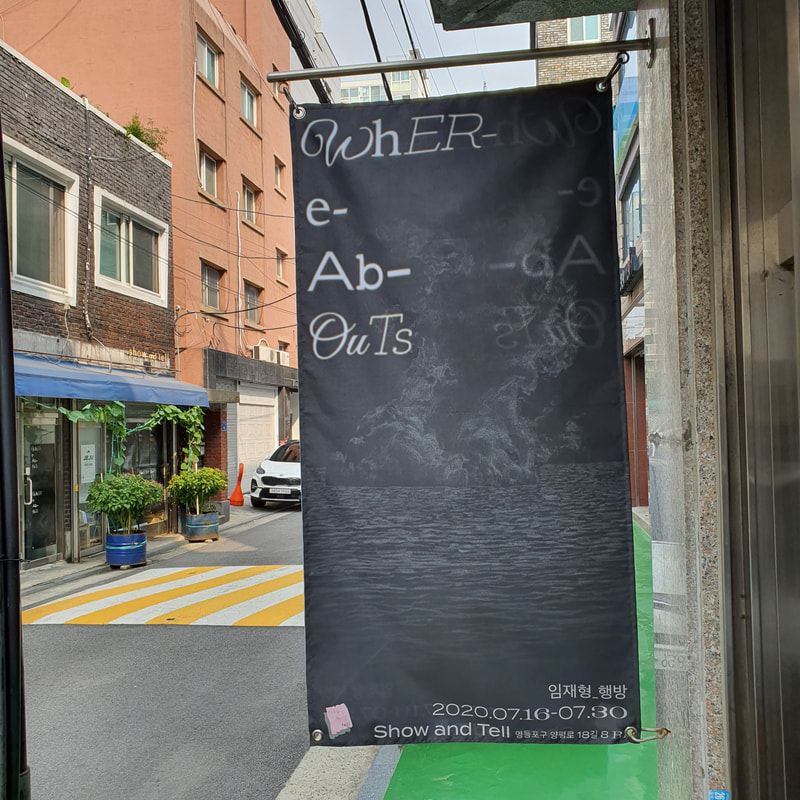

행방(whereabouts)

애꿎은 것들을 그리고 있다는 생각을 할 때가 있다.

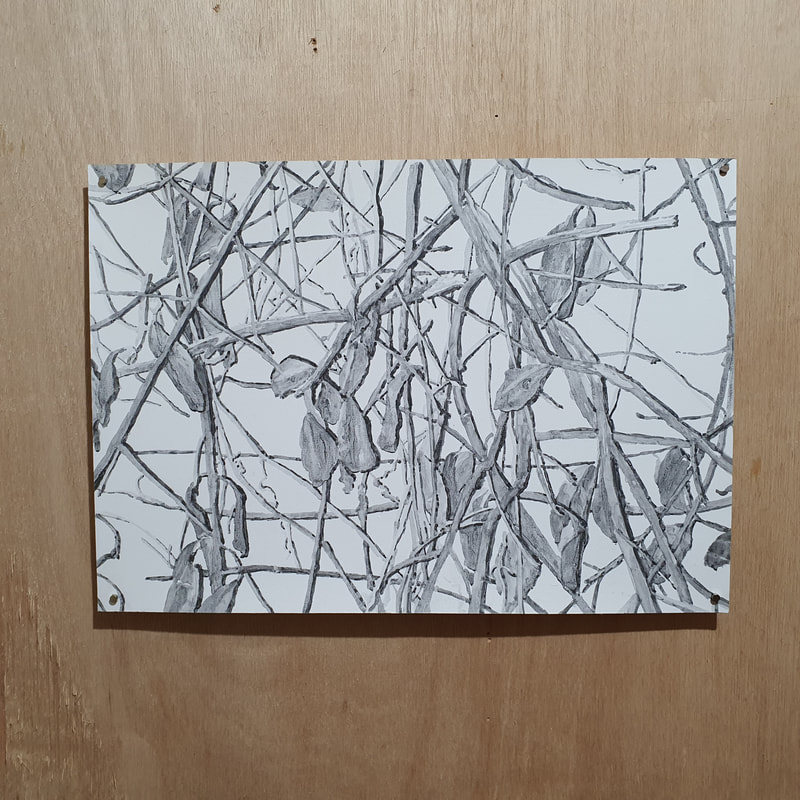

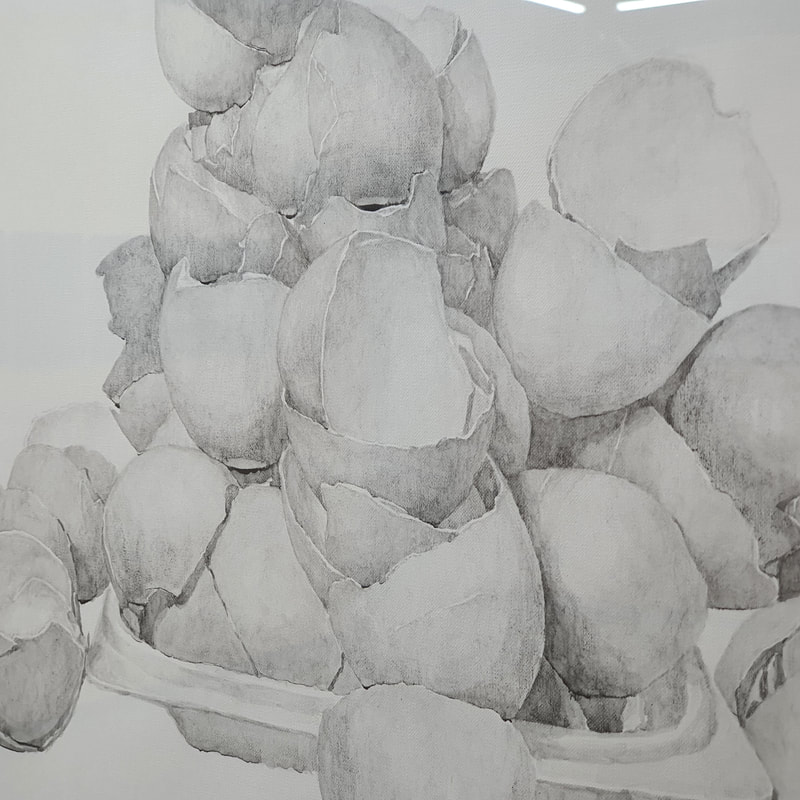

무언가 사라진 뒤 그 자리에 남은 것, 눈앞에 있으나 곧 사라질 것, 어디선가 지금도 사라지고 있을 것, 혹은 이미 사라지고 없을 것들을 그린다. 텅 빈 채 말라버린 식물, 주방 한 켠에 쌓인 계란 껍질, 세상 가득하다가도 내일이면 간데없을 눈송이들, 극지의 빙산, 상상 속 구름의 마지막 모습 같은 것들.

줄곧 상실의 경험에 관해 말해왔으나, 정작 그린 것 중 직접적인 상실의 대상은 없었다. 그릴 수가 없었으므로, 그리지 않았다. 그려진 것은 상실의 주변을 배회하다 본 것들, 왠지 눈에 밟히던 것들이었다. 애꿎은 것들. 순간의 직감으로 선택되었지만 그림이 되기까지 오래도록 곁에 머물러준 것들.

내가 택한 것이 의미 있는 것이라는 믿음이 찾아올 때까지 생각을 거듭하며 기다리던 때가 있었다. 이제는 그냥 그린다. 그리기 이전의 생각을 잘 믿지 않게 되었다. 그리는 와중에 떠오르는 것들이야 말로 진정 그림에 관한 생각임을, 첫 획을 긋는 매 순간 느껴오지 않았던가.

어찌 보면 그림의 의미는 창작의 동기나 그려진 소재보다, 오히려 그것을 그려내는 바로 그 시간 속에서만 희미하게, 그러나 분명하게 발견되는 것인지도 모른다. 종종 내가 그렸던 그림이 남의 것처럼 낯설게 느껴질 때가 있다. 그림은 남아있지만, 의미는 묘연하다.

상실은 전에 없던 어떤 표정을 얻고, 또 어떤 표정을 영영 잃어버리는 일이다. 그림 또한 마찬가지라고 생각한다. 이전 그림과 같은 얼굴인 듯하면서도 조금은 다른 표정이 서린 새 그림을 볼 때면, 이제 어떤 그림은 영영 다시 그려질 수 없겠구나 하는 생각이 든다.

몇 번인가 사람의 말간 얼굴을 본 적이 있다. 오랜 시간에 걸쳐 차츰 가라앉은 것들 위로 떠오른 투명한 물처럼, 말갛게 갠 얼굴. 그런 얼굴은 예외 없이 내가 본 그 사람의 마지막 얼굴이었다. 그런 얼굴 같은 그림을 언젠가 그려볼 수 있을까.

알 수 없는 일이다. 그러므로, 그린다.

작가노트_임재형

행방(whereabouts)

애꿎은 것들을 그리고 있다는 생각을 할 때가 있다.

무언가 사라진 뒤 그 자리에 남은 것, 눈앞에 있으나 곧 사라질 것, 어디선가 지금도 사라지고 있을 것, 혹은 이미 사라지고 없을 것들을 그린다. 텅 빈 채 말라버린 식물, 주방 한 켠에 쌓인 계란 껍질, 세상 가득하다가도 내일이면 간데없을 눈송이들, 극지의 빙산, 상상 속 구름의 마지막 모습 같은 것들.

줄곧 상실의 경험에 관해 말해왔으나, 정작 그린 것 중 직접적인 상실의 대상은 없었다. 그릴 수가 없었으므로, 그리지 않았다. 그려진 것은 상실의 주변을 배회하다 본 것들, 왠지 눈에 밟히던 것들이었다. 애꿎은 것들. 순간의 직감으로 선택되었지만 그림이 되기까지 오래도록 곁에 머물러준 것들.

내가 택한 것이 의미 있는 것이라는 믿음이 찾아올 때까지 생각을 거듭하며 기다리던 때가 있었다. 이제는 그냥 그린다. 그리기 이전의 생각을 잘 믿지 않게 되었다. 그리는 와중에 떠오르는 것들이야 말로 진정 그림에 관한 생각임을, 첫 획을 긋는 매 순간 느껴오지 않았던가.

어찌 보면 그림의 의미는 창작의 동기나 그려진 소재보다, 오히려 그것을 그려내는 바로 그 시간 속에서만 희미하게, 그러나 분명하게 발견되는 것인지도 모른다. 종종 내가 그렸던 그림이 남의 것처럼 낯설게 느껴질 때가 있다. 그림은 남아있지만, 의미는 묘연하다.

상실은 전에 없던 어떤 표정을 얻고, 또 어떤 표정을 영영 잃어버리는 일이다. 그림 또한 마찬가지라고 생각한다. 이전 그림과 같은 얼굴인 듯하면서도 조금은 다른 표정이 서린 새 그림을 볼 때면, 이제 어떤 그림은 영영 다시 그려질 수 없겠구나 하는 생각이 든다.

몇 번인가 사람의 말간 얼굴을 본 적이 있다. 오랜 시간에 걸쳐 차츰 가라앉은 것들 위로 떠오른 투명한 물처럼, 말갛게 갠 얼굴. 그런 얼굴은 예외 없이 내가 본 그 사람의 마지막 얼굴이었다. 그런 얼굴 같은 그림을 언젠가 그려볼 수 있을까.

알 수 없는 일이다. 그러므로, 그린다.

작가노트_임재형

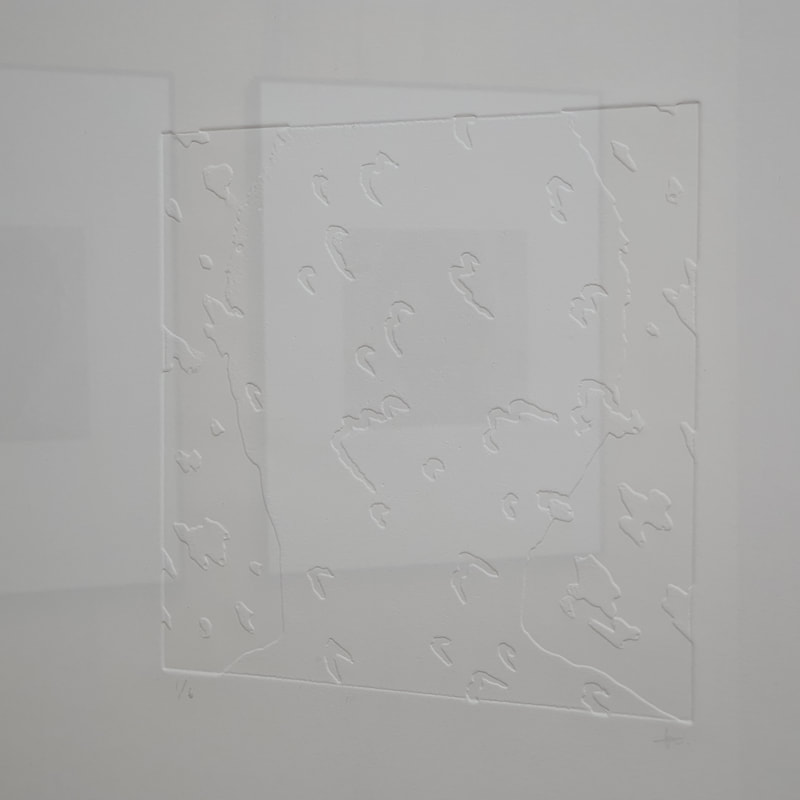

TELL

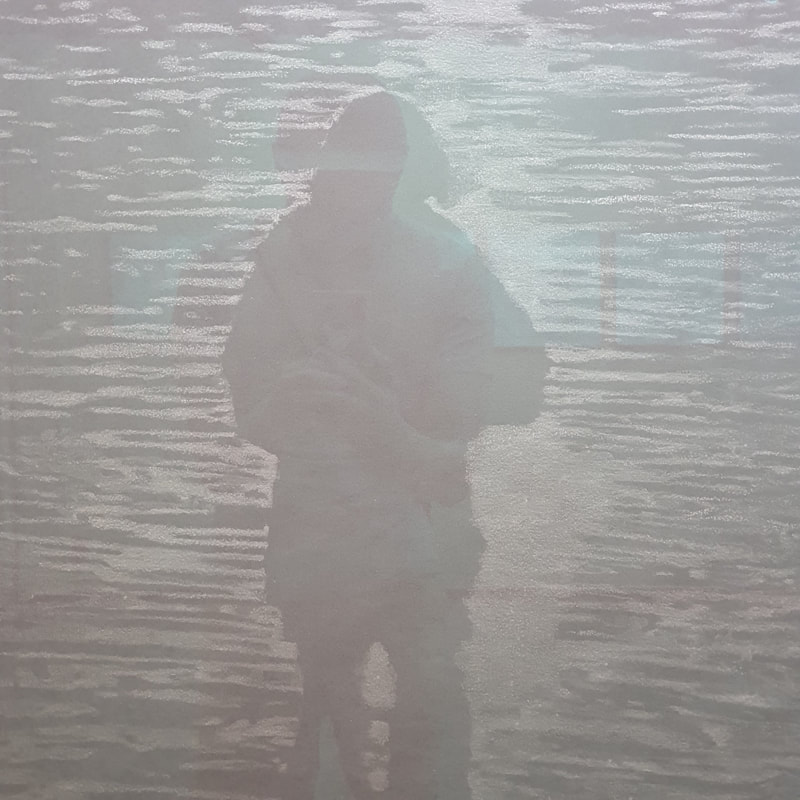

그림을 그리는 과정은 무언가를 더하기보다 끊임없이 빼 나가는 과정이다. 색이 소거되고 명암의 대비가 축소된다. 부피감과 무게감이 줄어들고, 대상의 질감은 화면의 질감 뒤로 물러난다. 이처럼 작은 차이만으로 이루어진 세계를 그릴 때는 특유의 섬세함이 요구된다. 섬세함은 그 안에 느림을 품고 있으므로, 그렇게 그려진 그림을 ‘얇고 느린 그림’이라 불러도 좋을 것이다. 신중하게 구축된 저밀도의 화면을 통해서만 드러나는 어떤 감각을 근 몇 년간의 나는 좇고 있는 것 같다.

어떤 그림들은 두 번 그려진다. 이미 그려진 것을 다른 재료와 크기로 번역하는 일은 최초의 대상으로부터 한 발 더 멀어지는 일이며, 서로 다른 두 시절을 한 화면 위에 포개어 놓는 일이다. 무엇보다 그것은 어떤 종류의 시간을 살아내는 일이다. 불확실한 선택의 순간으로부터 파생된 모든 것을 필연적인 것으로 끌어안고. 그 안에서 부단히 헤매는 복기의 시간.

화면의 모든 곳에 비슷한 주의를 기울여 건조하게 그려진 그림들은, 그 담담함 때문에 오히려 모호하게 보인다. 보이지만 파악되지 않는 듯한 그림, 관객을 마주하면서도 그들을 바라보지 않는 듯한 그림들은 현실과 닮아 있으면서도 어딘가 다른 세계를 보여준다. 그 다름의 양상에 따라 그림은 다양한 거리감을 자아낸다. 이는 내가 세상으로부터 느끼는 심리적 거리, 그리고 그것이 유발하는 여러 감정과 연관된다.