gigglegiggle has come!

SHOW

𝗜사진_양이언

TELL

«giggle giggle»

위기상황에 갖춰야할 제일의 능력을 꼽자면 단연 ‘기지’다. 기지란 사전적으로 “경우에 따라 재치 있게 대응하는 지혜나 슬기”를 의미한다. 이는 과연 모든 것이 불확실한, 매일 새로운 위기를 마주하는 오늘날 생존을 위해 지녀야할 필수 덕목이다. 비단 죽느냐 사느냐만의 문제가 아니다. 삶을 구원하는 방식에는 여러가지가 있겠으나, 왕왕 일어나는 크고 작은 불행 속에 놓치지 말아야할 무언가가 기지 안에 있다. 중요한 것은 바로 재치인데, 이 재치가 상상력과 창의력으로부터 발휘되는 것이라면 예술가야말로 특별한 기지를 가진 사람들이라 할 수 있겠다. 이때의 기지란 진부한 것으로부터 새로운 것을, 가상의 것으로부터 실재하는 것을, 무거운 것으로부터 가벼운 것을, 혹은 그 반대 방향의 것들을 만들어내는 일이다. 그리고 이러한 이행 과정 자체로서 당위성을 갖는, 감각적 유희를 선사하는 일이다. «giggle giggle»에 참여하는 다섯 명의 작가들은 각자의 무게와 시간의 추를 달고, 시각예술이 행할 수 있는 경쾌한 기지를 펼쳐 보인다.

클리셰, 클리셰

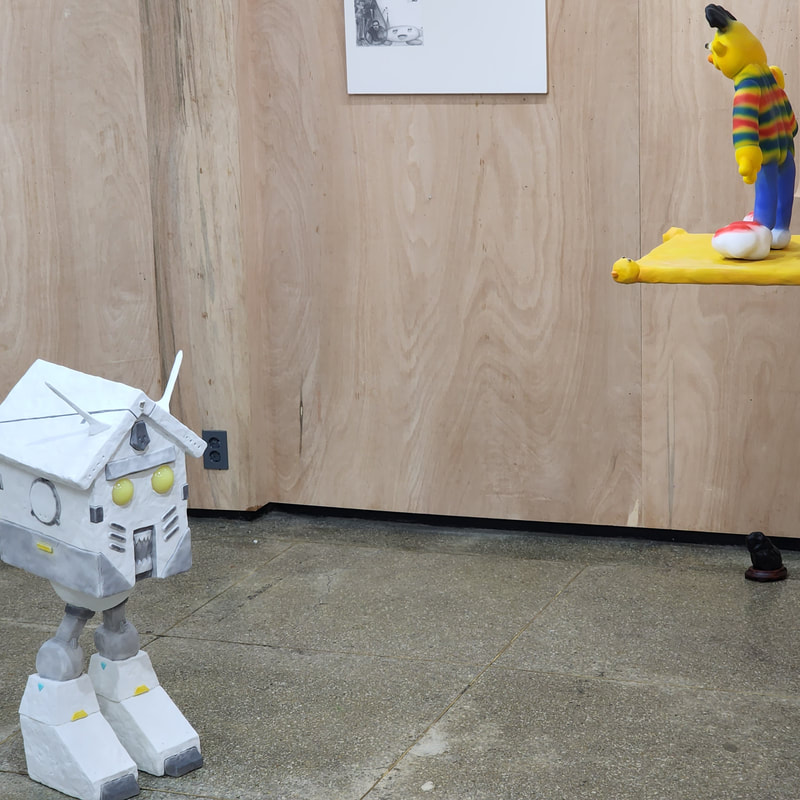

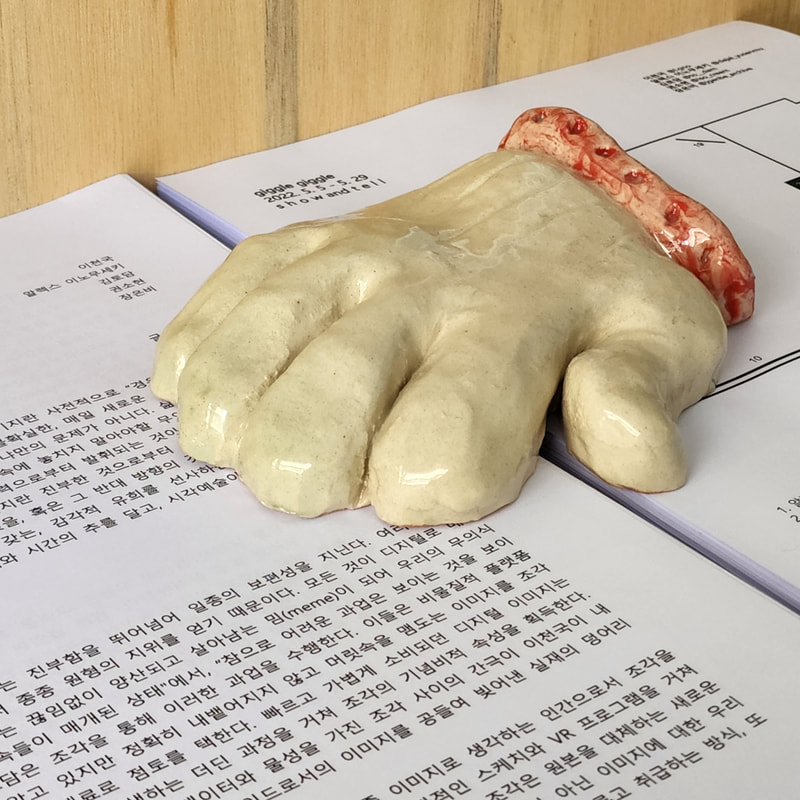

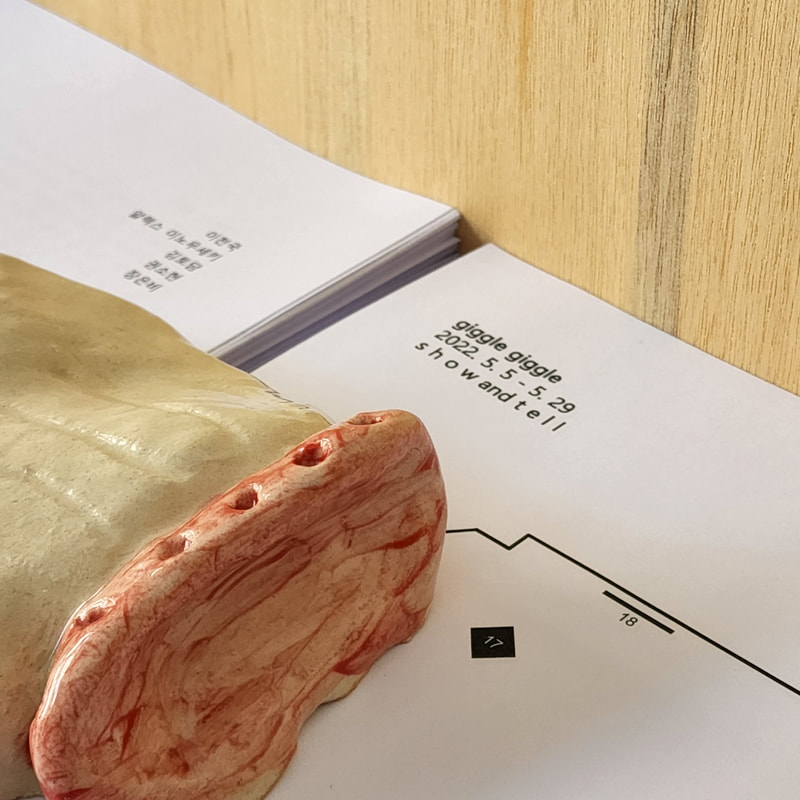

광범위한 장르에 편재하는 클리셰는 진부함을 뛰어넘어 일종의 보편성을 지닌다. 여러 상이한 언어 가운데 계속해서 반복되는 것으로서 종종 원형의 지위를 얻기 때문이다. 모든 것이 디지털로 매개되는 오늘의 시각 문화 속에서 클리셰는 끊임없이 양산되고 살아남는 밈(meme)이 되어 우리의 무의식 어딘가를 떠돈다. “세계가 이처럼 속속들이 매개된 상태"에서, “참으로 어려운 과업은 보이는 것을 보이게 만드는 것"이다.[1] 이천국과 김토담은 조각을 통해 이러한 과업을 수행한다. 이들은 비물질적 플랫폼을 부유하는 가벼운 이미지, 이미 알고있지만 정확히 내뱉어지지 않고 머릿속을 맴도는 이미지를 조각으로 소환해낸다. 이천국은 조각의 주재료로 점토를 택한다. 빠르고 가볍게 소비되던 디지털 이미지는 뼈대를 만들고 점토를 조형한 뒤 일일이 채색하는 더딘 과정을 거쳐 조각의 기념비적 속성을 획득한다. 매끄러운 이미지와 울퉁불퉁한 점토, 부유하는 데이터와 물성을 가진 조각 사이의 간극이 이천국이 내세우는 기지다. 그는 가상의 형태로 존재하던 레디메이드로서의 이미지를 공들여 빚어낸 실재의 덩어리로 호명한다.

비슷한 맥락에서 김토담은 호모 이마고(homo imago), 즉 이미지로 생각하는 인간으로서 조각을 다룬다. 제멋대로 왜곡되고 변형되기 십상인 기억 속 이미지는 직관적인 스케치와 VR 프로그램을 거쳐 3D 프린터로 출력된다. 익숙하면서도 낯설고 왠지 모르게 우스꽝스러운 조각은 원본을 대체하는 새로운 오리지널리티로 치환된다. 그가 불러내고자 하는 것은 이미지의 외양 자체가 아닌 이미지에 대한 우리의 지각과 기억이기 때문이다. 요컨대 이들의 조각-이미지는 우리가 이미지를 다루고 취급하는 방식, 또는 그 매체적 속성을 변주하며 클리셰의 클리셰, 또다른 원형을 만들어낸다.

____________________

[1] 할 포스터, 조주연 역, 『첫 번째 팝 아트 시대(The First Pop Age)』, 워크룸프레스, 2021, pp.230-231.

위기상황에 갖춰야할 제일의 능력을 꼽자면 단연 ‘기지’다. 기지란 사전적으로 “경우에 따라 재치 있게 대응하는 지혜나 슬기”를 의미한다. 이는 과연 모든 것이 불확실한, 매일 새로운 위기를 마주하는 오늘날 생존을 위해 지녀야할 필수 덕목이다. 비단 죽느냐 사느냐만의 문제가 아니다. 삶을 구원하는 방식에는 여러가지가 있겠으나, 왕왕 일어나는 크고 작은 불행 속에 놓치지 말아야할 무언가가 기지 안에 있다. 중요한 것은 바로 재치인데, 이 재치가 상상력과 창의력으로부터 발휘되는 것이라면 예술가야말로 특별한 기지를 가진 사람들이라 할 수 있겠다. 이때의 기지란 진부한 것으로부터 새로운 것을, 가상의 것으로부터 실재하는 것을, 무거운 것으로부터 가벼운 것을, 혹은 그 반대 방향의 것들을 만들어내는 일이다. 그리고 이러한 이행 과정 자체로서 당위성을 갖는, 감각적 유희를 선사하는 일이다. «giggle giggle»에 참여하는 다섯 명의 작가들은 각자의 무게와 시간의 추를 달고, 시각예술이 행할 수 있는 경쾌한 기지를 펼쳐 보인다.

클리셰, 클리셰

광범위한 장르에 편재하는 클리셰는 진부함을 뛰어넘어 일종의 보편성을 지닌다. 여러 상이한 언어 가운데 계속해서 반복되는 것으로서 종종 원형의 지위를 얻기 때문이다. 모든 것이 디지털로 매개되는 오늘의 시각 문화 속에서 클리셰는 끊임없이 양산되고 살아남는 밈(meme)이 되어 우리의 무의식 어딘가를 떠돈다. “세계가 이처럼 속속들이 매개된 상태"에서, “참으로 어려운 과업은 보이는 것을 보이게 만드는 것"이다.[1] 이천국과 김토담은 조각을 통해 이러한 과업을 수행한다. 이들은 비물질적 플랫폼을 부유하는 가벼운 이미지, 이미 알고있지만 정확히 내뱉어지지 않고 머릿속을 맴도는 이미지를 조각으로 소환해낸다. 이천국은 조각의 주재료로 점토를 택한다. 빠르고 가볍게 소비되던 디지털 이미지는 뼈대를 만들고 점토를 조형한 뒤 일일이 채색하는 더딘 과정을 거쳐 조각의 기념비적 속성을 획득한다. 매끄러운 이미지와 울퉁불퉁한 점토, 부유하는 데이터와 물성을 가진 조각 사이의 간극이 이천국이 내세우는 기지다. 그는 가상의 형태로 존재하던 레디메이드로서의 이미지를 공들여 빚어낸 실재의 덩어리로 호명한다.

비슷한 맥락에서 김토담은 호모 이마고(homo imago), 즉 이미지로 생각하는 인간으로서 조각을 다룬다. 제멋대로 왜곡되고 변형되기 십상인 기억 속 이미지는 직관적인 스케치와 VR 프로그램을 거쳐 3D 프린터로 출력된다. 익숙하면서도 낯설고 왠지 모르게 우스꽝스러운 조각은 원본을 대체하는 새로운 오리지널리티로 치환된다. 그가 불러내고자 하는 것은 이미지의 외양 자체가 아닌 이미지에 대한 우리의 지각과 기억이기 때문이다. 요컨대 이들의 조각-이미지는 우리가 이미지를 다루고 취급하는 방식, 또는 그 매체적 속성을 변주하며 클리셰의 클리셰, 또다른 원형을 만들어낸다.

____________________

[1] 할 포스터, 조주연 역, 『첫 번째 팝 아트 시대(The First Pop Age)』, 워크룸프레스, 2021, pp.230-231.

더하기, 빼기

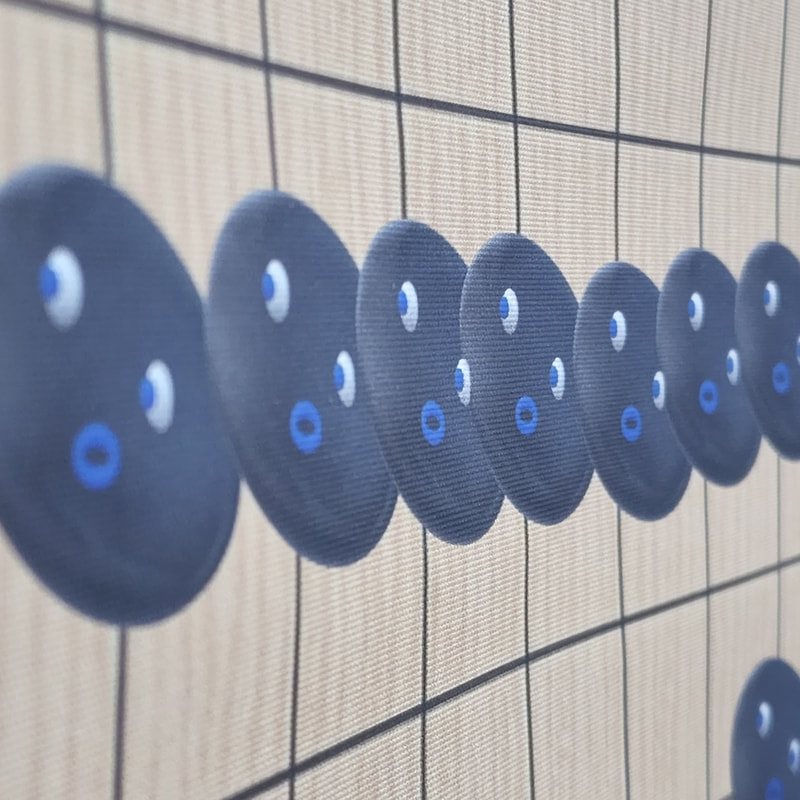

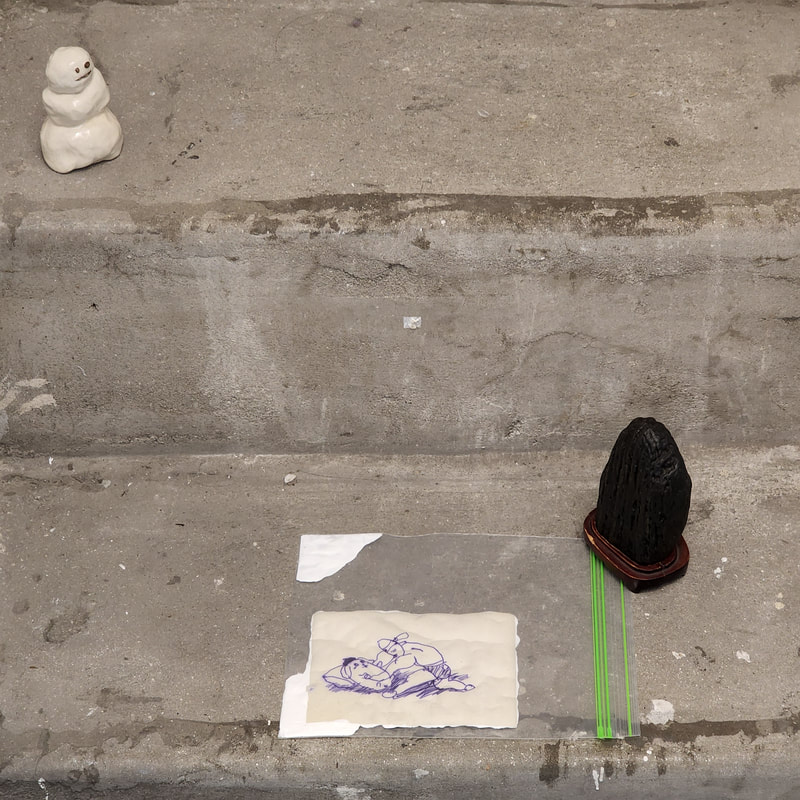

디지털 이미지는 파편화된 개체에서 나아가 정보를 생산하고 취득하는 ‘장소’로 기능하기도 한다. 출처를 알 수 없이 다양한 경로를 통해 증식하는 이미지는 누구에게도 속하지 않은 무주지(terra nullius)이자 모두의 것으로 자리한다. 권소현은 이 무주지 위에 자신의 취향으로 일구어낸 작은 거처를 마련한다. 오픈 소스를 통해 채집한 귀엽고 엉뚱한 캐릭터들은 2D와 3D 사이의 경계, 그림판과 포토샵 툴을 오가며 몸집을 달리한다. 이때 권소현은 이미지에 예속되지 않은 채 이를 셈하고, 놀이하며 하나로 점찍어지지 않는 좌표를 점한다.

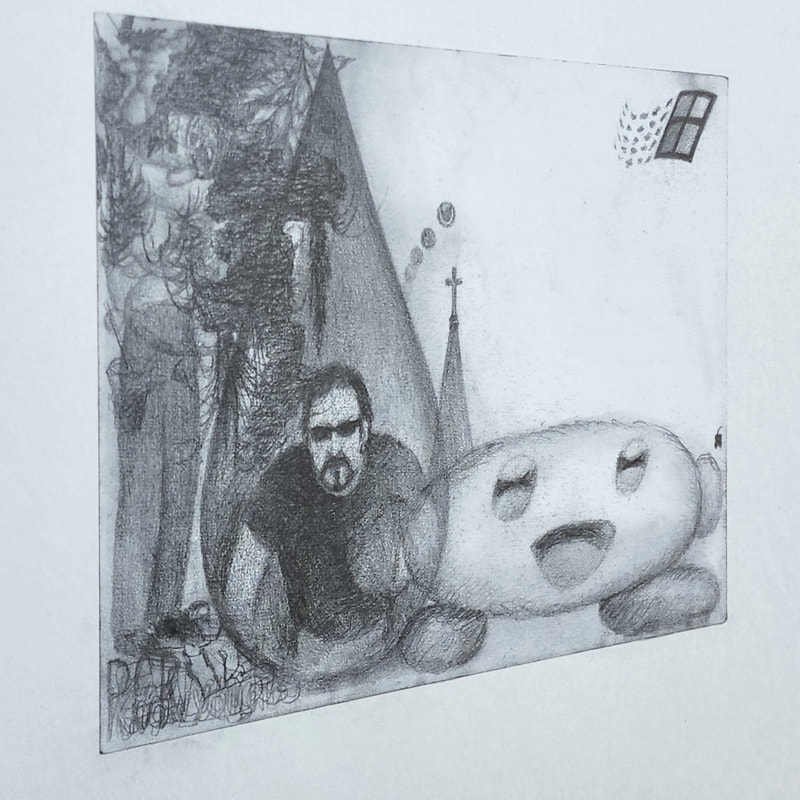

한편 무주지로서의 이미지는 정해진 규칙 없이 기호의 자의성을 확보한다는 점에서 무수한 가능성을 지닌다. 알렉스 이노무세키는 다른 시공간에 존재하는 것들을 하나의 평면 위에 호출한다. 어떤 규칙도 법칙도 없는 ‘아노미(anomie)’와 같은 상태의 평면 위에는 각기 다른 오퍼시티를 지닌 이미지와 텍스트의 레이어가 한데 어우러진다. 흥미로운 점은 이 모든 레이어가 진부한 뎃셍기법으로 묘사된다는 것이다. 각각의 색채와 질감을 제거하고(-) 오로지 연필 선의 밀도(+)만으로 직조된 이미지는 묘한 기시감과 함께 가본 적 없고 닿아본 적 없는 어딘가에 대한 향수를 유발한다.

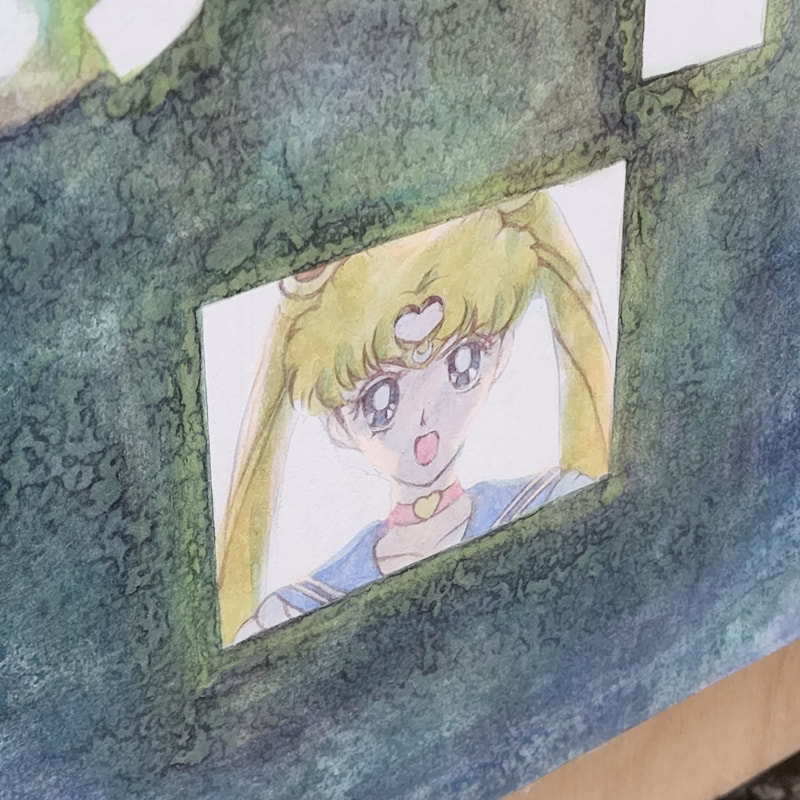

장은비는 이미지의 자의성을 활용하는 한편 그 자의성을 폭로하는 전략으로써 ‘전사'라는 행위를 취한다. 이는 사진-이미지가 기거했던 본래의 의미와 정보를 탈각(-)하고, 취향을 전시하는 SNS의 피드처럼 오로지 매력적인 볼거리, 시각적인 자극을 제공하는 스펙터클을 생산하기 위함이다. 그러나 일련의 작업은 커다란 장지 위에 분채를 여러번 덧칠하는(+) 수고스러운 과정을 통해 이루어진다. 이러한 역설은 모종의 기믹(gimmick)으로 작용하며 감상자로 하여금 예상치 못한 시각적 쾌를 일으킨다.

참을 수 없는…

이미 가용범위를 넘어선 불안과 우울은 그것을 상쇄하기 위한 대책을 강구하기보다 무기력함을 일반화하는 쪽으로 우리의 삶을 잠식해왔다. 원래 없었던 것들의 부재를 채우고, 있었던 것들을 다시금 눈앞에 가져다 놓는 것은 고정된 감각과 경험의 스펙트럼 안에서 변화를 꾀하고자 하는 움직임이다. 그리하여 참을 수 없는 가벼움 보단 참을만한 무거움으로, 저울의 무게추를 저쪽이 아닌 이쪽 중간 어디쯤으로 이끌어주는 것들이 있다. «giggle giggle»은 이러한 대안의 하나로 시각예술의 가능성을 모색해보는 전시다. 부디 오늘의 불행과 위기 속에서 유쾌한 기지를 발휘할 수 있기를, 그래서 보이지 않는 터널의 바깥 쪽을 가늠해볼 수 있기를 바란다.

_글 모희

디지털 이미지는 파편화된 개체에서 나아가 정보를 생산하고 취득하는 ‘장소’로 기능하기도 한다. 출처를 알 수 없이 다양한 경로를 통해 증식하는 이미지는 누구에게도 속하지 않은 무주지(terra nullius)이자 모두의 것으로 자리한다. 권소현은 이 무주지 위에 자신의 취향으로 일구어낸 작은 거처를 마련한다. 오픈 소스를 통해 채집한 귀엽고 엉뚱한 캐릭터들은 2D와 3D 사이의 경계, 그림판과 포토샵 툴을 오가며 몸집을 달리한다. 이때 권소현은 이미지에 예속되지 않은 채 이를 셈하고, 놀이하며 하나로 점찍어지지 않는 좌표를 점한다.

한편 무주지로서의 이미지는 정해진 규칙 없이 기호의 자의성을 확보한다는 점에서 무수한 가능성을 지닌다. 알렉스 이노무세키는 다른 시공간에 존재하는 것들을 하나의 평면 위에 호출한다. 어떤 규칙도 법칙도 없는 ‘아노미(anomie)’와 같은 상태의 평면 위에는 각기 다른 오퍼시티를 지닌 이미지와 텍스트의 레이어가 한데 어우러진다. 흥미로운 점은 이 모든 레이어가 진부한 뎃셍기법으로 묘사된다는 것이다. 각각의 색채와 질감을 제거하고(-) 오로지 연필 선의 밀도(+)만으로 직조된 이미지는 묘한 기시감과 함께 가본 적 없고 닿아본 적 없는 어딘가에 대한 향수를 유발한다.

장은비는 이미지의 자의성을 활용하는 한편 그 자의성을 폭로하는 전략으로써 ‘전사'라는 행위를 취한다. 이는 사진-이미지가 기거했던 본래의 의미와 정보를 탈각(-)하고, 취향을 전시하는 SNS의 피드처럼 오로지 매력적인 볼거리, 시각적인 자극을 제공하는 스펙터클을 생산하기 위함이다. 그러나 일련의 작업은 커다란 장지 위에 분채를 여러번 덧칠하는(+) 수고스러운 과정을 통해 이루어진다. 이러한 역설은 모종의 기믹(gimmick)으로 작용하며 감상자로 하여금 예상치 못한 시각적 쾌를 일으킨다.

참을 수 없는…

이미 가용범위를 넘어선 불안과 우울은 그것을 상쇄하기 위한 대책을 강구하기보다 무기력함을 일반화하는 쪽으로 우리의 삶을 잠식해왔다. 원래 없었던 것들의 부재를 채우고, 있었던 것들을 다시금 눈앞에 가져다 놓는 것은 고정된 감각과 경험의 스펙트럼 안에서 변화를 꾀하고자 하는 움직임이다. 그리하여 참을 수 없는 가벼움 보단 참을만한 무거움으로, 저울의 무게추를 저쪽이 아닌 이쪽 중간 어디쯤으로 이끌어주는 것들이 있다. «giggle giggle»은 이러한 대안의 하나로 시각예술의 가능성을 모색해보는 전시다. 부디 오늘의 불행과 위기 속에서 유쾌한 기지를 발휘할 수 있기를, 그래서 보이지 않는 터널의 바깥 쪽을 가늠해볼 수 있기를 바란다.

_글 모희

𝗜사진_쇼앤텔